2024/08/23 千葉経済大学総合図書館 前期企画展示「学び舎に残る歴史 ~煉瓦棟と千葉の戦跡~」開催期間延長のお知らせです。

2024/05/14 会員専用のお問い合わせフォームを設置しました。

2024/05/01 ホームページをリニューアルしました。

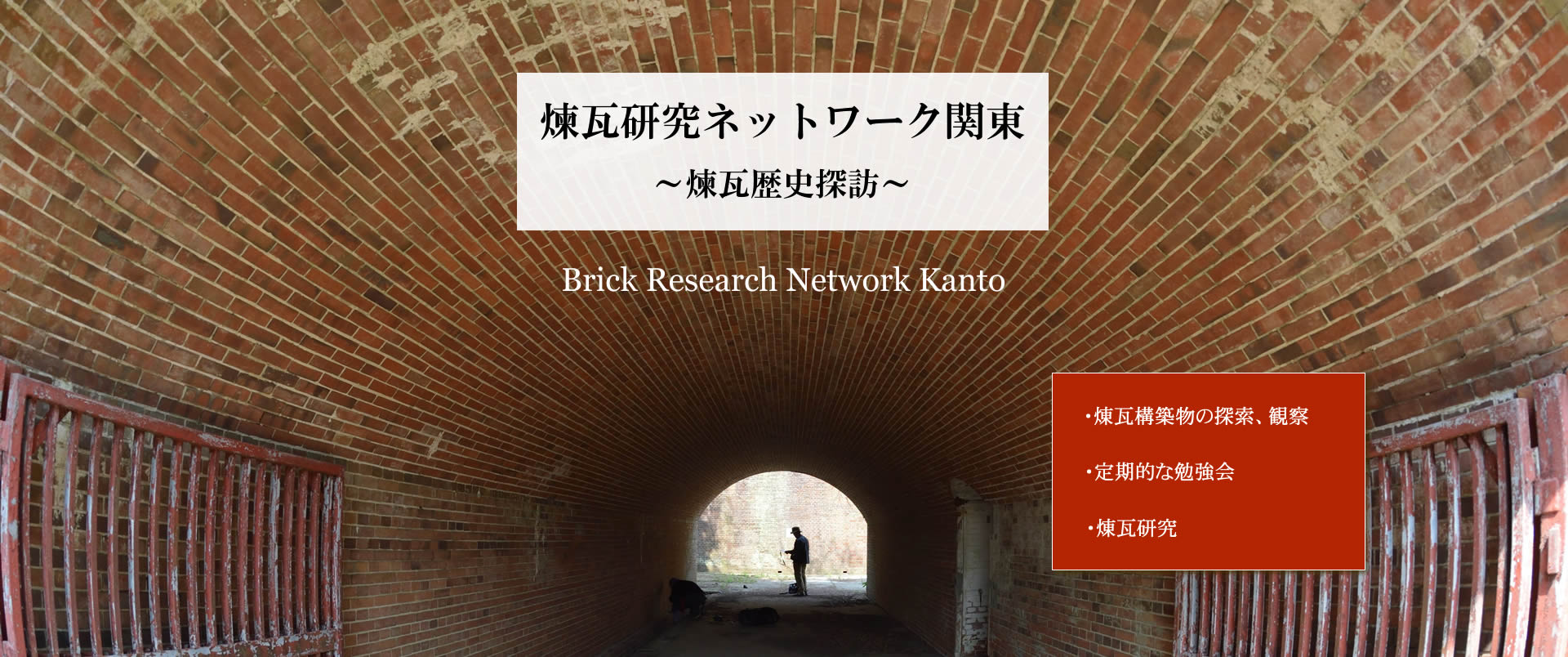

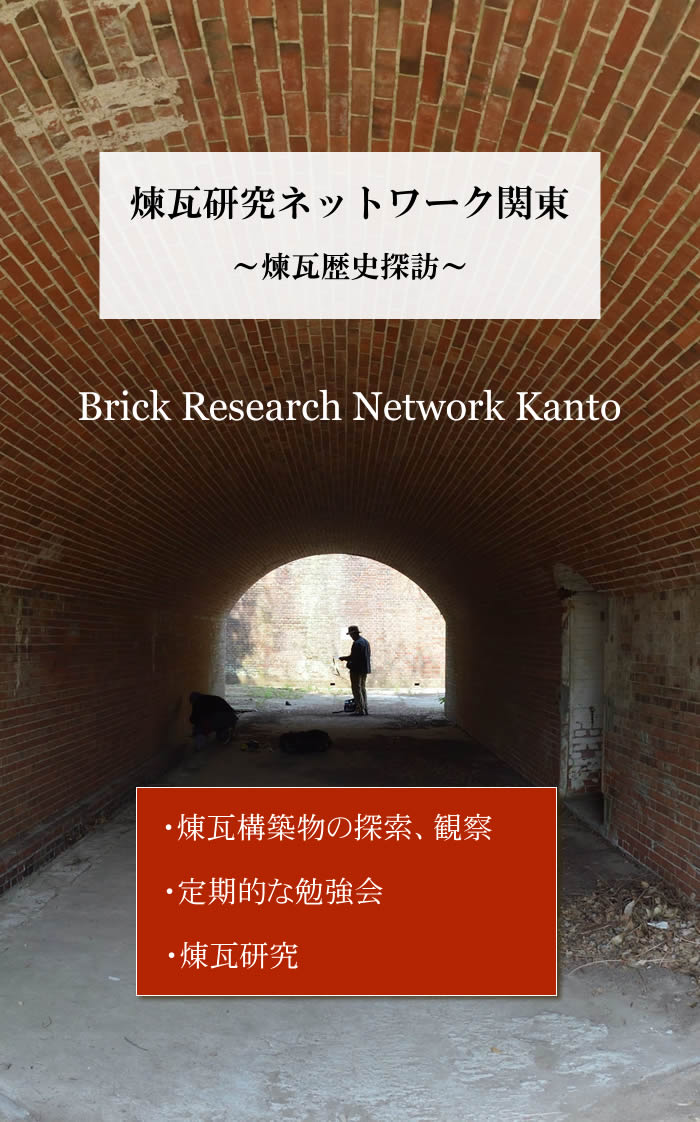

煉瓦研究ネットワーク関東のご案内

2019年11月17日、煉瓦研究ネットワーク東京は神奈川の煉瓦研究者と合流し、新たに『煉瓦研究ネットワーク関東』と改称いたしました。今後は日本各地の研究者の皆様とも連携を図りながら、研究を深めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

会としての活動は、平成24年6月に第一回の日野市内の煉瓦構築物を見学したのを皮切りに、関東各地の煉瓦構築物を観て回っています。現在は、定期的な勉強会も加えて煉瓦研究を深めています。

各地に残る煉瓦建造物を実際に観察し、その構造や特徴などの情報を記録し、事例などを蓄積することにより、多くの謎が浮かんでは解明されていきます。

蓄積された情報をもとに謎を推測し、さらに未知の事実を推理することが煉瓦観察の醍醐味ともいえるでしょう。煉瓦研究ネットワーク関東は、そんな煉瓦の新たな魅力を探し求めて活動しています。

活動ブログ

焼過煉瓦による装飾

煉瓦は、材料となった粘土の成分や焼成度合いにより出来上がりの色が変わってきます。

例えば低温で焼いたり、焼成が不完全だったりすると、明るい色調の色になります。

高温でしっかり焼しめると、暗い色調になります。また、高温で焼きしめると、煉瓦は耐水性を持つため、水がかかるような場所や湿気を嫌う場所に用いられます。

このような煉瓦を『焼過ぎ煉瓦』と呼びます。これらの煉瓦の色調の違いを効果的に装飾に用いることがあります。

明治24年(1891年)7月に完成した石川県金沢市にある旧第四高等中学校本館は、通常の煉瓦に色の濃い焼き過ぎ煉瓦、それに加えて白い耐火煉瓦を用いて建てられています。とてもモダンでハイカラな雰囲気が素敵ですね。

八つ沢発電所導水路

重要文化財に指定されている八ツ沢発電所関連施設は、明治43年(1910年)に東京電燈(現在の東京電力)が建設を始め、大正3年(1914年)に竣工しました。

桂川の豊富で安定した水量を利用して水力発電を行うもので、取水口から大野貯水池まで全長14kmの導水路を築きました。

完成当時は東洋一の規模をほこるもので、煉瓦で築かれた導水路は見事です。

旧荒川遊園外壁

あらかわ遊園は都内で唯一の区立の遊園地ですが、その歴史を知る人は意外と少ないことでしょう。大正11年(1922年)5月に民営の遊園地として開園しましたが、それ以前は煉瓦工場でした。

明治から大正にかけて荒川区の地場産業といえば、煉瓦製造でした。隅田川沿いの土地は煉瓦を作るのに適した土壌で、重たい煉瓦を船で簡単に運べることから、隅田川沿岸には多くの煉瓦工場が造られました。

この場所に明治5年(1872年)に創業した広岡煉瓦工場は、1921年(大正10年)12月に漏電による火災で工場を焼失してしまいます。

当時の経営者だった広岡幾次郎は、工場の敷地を含めた2万坪の土地を人々のための行楽地として整備し、あらかわ遊園を開園したのでした。その際外壁には工場にあった煉瓦が用いられて作られました。

煉瓦は地震に弱い?

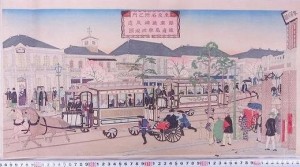

管理人所蔵 三代目広重銀座通煉瓦造

管理人所蔵 三代目広重銀座通煉瓦造

近代日本の煉瓦造は、江戸末期の西洋式大砲を鋳造するための白煉瓦(耐火煉瓦)に始まります。明治維新になると、建築素材としての煉瓦は多用され、日本近代化を象徴とするものになりました。

ところが東京の街は、1923年(大正12年)に発生した関東大震災で多くの建物は壊滅的な打撃をうけ、『煉瓦造り』は廃れていきます。煉瓦を構造躯体とした建物が地震に弱かったのでしょうか。

浅草凌雲閣

浅草凌雲閣

凌雲閣(浅草一二階、12階建てで1階から10階までが煉瓦造り、11階、12階が木造)の倒壊した写真は有名です。

右の写真をご覧いただくと、8階から上が崩壊している様子がお分かりいただけると思います。多くの方が「脆くも崩壊してしまった」と見ることでしょう。一方「7階までは崩れなかった」とみることもできます。

煉瓦の建物が並んだ銀座煉瓦街はどうだったのでしょうか?

建物の47.8%が煉瓦造りであった銀座地区における地震(震度6~7程度と推測される)による直接的な被害は、

被害なし 8棟 21%

亀裂 20棟 51%

一部崩壊 8棟 21%

全壊 0棟 0%

不明 3棟 7%

(震災予防調査会 震災予防調査会報告第百号丙上)

となっていて、建物倒壊による圧死者は無く、煉瓦造の建物は最低限の耐震性を備えていたといえるでしょう。銀座煉瓦街は、地震後に発生した火災により壊滅したのでした。

しかしながら『煉瓦は地震に弱い』というイメージは強く、震災後の耐火建築物は施工の簡単な鉄筋コンクリート造へと変わっていきます。

都内をあちこち歩いていると、関東大震災以前に構築された煉瓦構造物はまだまだいたるところで見ることが出来ます。近代日本の西洋文化を取り入れた象徴ともいうべき『煉瓦』を後世に伝えていくことが必要です。

残存する煉瓦造りの建物や構築物

最近世界遺産に指定された富岡製紙工場をはじめ日本各地にはまだまだ多くの煉瓦造の建物や構築物が残っていますが、広島の原爆ドームが煉瓦造であることは、間近で見たことのない人にとってはあまり知られていない事実です。

原爆ドーム1 NT氏撮影

原爆ドーム2 NT氏撮影

日本近代化の証として、各地に残る煉瓦を記録に残し後世に伝えていくためにも、一人でも多くの方々に煉瓦に対して興味を持っていただくことが肝要です。

そのために、この煉瓦研究のネットワークを広げて、地域を越えた情報の共有化を図る目的で『煉瓦研究ネットワーク関東』は結成されました。